放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童が放課後や長期休業中に通うことができる事業で、2012年の児童福祉法改正に伴い設置されました。そして、療育手帳が無くても、市町村から発行される受給者証を取得すれば、費用の1割を負担することで発達支援や学習支援等のサービスを受けることができます。

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、豊富な教職経験による学習支援とSST、ABA等の療育スキルにより、お子様の「学力向上」と「障害改善」を図ります。そして、お子様が活躍できる共生社会を目指し、保護者の方のサポート体制も充実した放課後等デイサービスです。

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』のコンセプトは『 責任支援』です。ご利用者様の多様なニーズにお応えするため、次のような5つの大きなメリットを持ち、お子様と保護者の方を全面的にサポートします。

1、『 Happy ライフ 』

閑静な住宅地に立地する広くてきれいな施設と、近隣の様々な活動施設に恵まれ、お友達と楽しい毎日を過ごせる生活環境。

2、『 Happy セイフティ 』

お子様の安全・安心な日常生活を保障し、かつ万一の非常時にも適切に対応できる万全の安全対策。

3、『 Happy 責任支援 』

将来の進路を見通して学力向上を図るための支援と、障害に応じて障害改善を図るための支援プログラムを、系統性のある年間カリキュラムに基づき、高度なスキルによって日々実践する責任支援。

4、『 Happy サポート 』

個人懇談やペアレントトレーニングなど、お子様や保護者の方の困り事や悩みを解消するサポート体制。

5、『 Happy パートナー 』

学校や関係機関等との連携、放課後児童クラブ等との交流などによる、お子様が活躍できる共生社会の実現。

<このホームページの表記について>

※ 放課後等デイサービス『 Happy スクール 』では、「障害とは決して当事者そのものではなく、日常生活や社会参加をするときに生じる困難や活動制限、参加制約に陥った状況が障害である。」というICFの考え方に基づき、障碍や障がいではなく「障害」と表記しています。

したがって、そのような方を障がい者(児)ではなく「障害のある人(子供)」と表現しています。

また、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインでもそうであるように、全ての取り組みは「障害のある子供に寄り添って行う、自立を促すための支援」であるという意味から、訓練や療育ではなく「発達支援」と表現しています。

ICF:International Classification of Functioning, Disability and Health.(国際生活機能分類)

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、恵まれた環境の中で、お子様に、お友達と仲良く楽しい毎日を過ごしていただくことを、何よりも大切にしています。

緑に囲まれた閑静な住宅地に立地する広くてきれいな施設と、周辺の様々な活動施設に恵まれ、毎日の楽しい活動の中で豊かな情操を育みます。

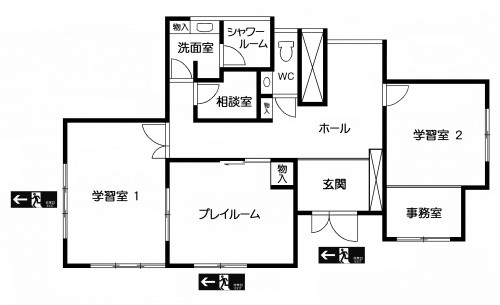

⑴ 占有面積約97㎡の広くてきれいな施設

床面積約97㎡の広い施設内には、学習室 1、学習室 2、プレイルームがあり、その合計広さは約55㎡で、厚生労働省の基準の2倍以上あります。

そして、部屋の窓には紫外線カットで防音の真空二重ガラスを施し、明るく静かな環境を整えています。

また、学習室 2 は他の2室とは独立しており、個別学習や個別活動に落ち着いて集中できる教室として使用する他、情緒が不安定な時にクールダウンを図りながら学習や活動をするための部屋としても使用します。

さらに、相談室、洗面室、トイレ、シャワールーム、玄関ホール等にもゆとりの広さを確保し、様々な活動を快適に行えるように配慮しています。

⑵ 約105坪の敷地内にある広いお庭

施設のある敷地内には広いお庭があり、室内での活動に疲れたとき等に戸外でゆっくりと気分転換を図ります。

また、季節に応じて砂遊びや水遊び、園芸や野菜作りなどの活動を楽しみます。

⑶ 徒歩35秒にある共同利用施設

徒歩35秒の近い場所に共同利用施設があり、必要に応じて室内スポーツやレクリエーション等の活動を行います。

⑷ 徒歩30秒にある公園

徒歩30秒の近い場所に出入口が2か所に限られた公園があり、職員が各出入口で安全確認をしながら、楽しく安全にゲームや外遊びを楽しみます。

⑸ 徒歩2分にあるトリムコース&大きな公園

徒歩2分の近い場所にはコースの両側に安全柵を配したトリムコースがあり、安全にジョギングや散歩を楽しみながら健康の増進を図ります。

また、トリムコースに隣接して大きな公園があり、そこは全面緑一色の芝で覆われ、遊具もあります。

⑹ 徒歩3分にある運動公園

徒歩3分の近い場所に広い運動公園があり、様々な野外スポーツを行って体力の増進を図ります。

⑺ 徒歩2分にある小児科専門医院

徒歩2分の近い場所に小児科・小児神経科専門医院(アネモネこどもクリニック)があり、万一の急病等の際にも速やかに適切な治療を受けられます。

それだけではなく、こちらの院長は発達心理相談(発達障害・ADHDなど)が専門でもあり、発達相談や発達検査の他、心理療法、カウンセリングなどの治療も受けられます。

こちらの医院は、放課後等デイサービス『 Happy スクール 』の「協力医療機関」として連携していただいています。

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、お子様の安全・安心を最優先に考えています。

日常的にお子様の安全・安心な生活を保障し、かつ万一の非常時にも適切に対応できる万全の安全対策を施しており、いつも安心して活動していただけます。

⑴ 閑静な住宅地に立地し、交通量が少なく安全な前面道路

施設は閑静な住宅地に立地する戸建住宅であり、また、施設前の5m道路は自動車の通行が極めて少なく、日常的に安全・安心な生活を送ることができます。

さらに、駐車場は敷地内にあるため、送迎用の車への安全な乗り降りが可能です。

⑵ 施設の出入り口ドアにはオートロック

施設の出入り口ドアにはオートロックが設置してあり、職員等が出入りした後に自動的に鍵がかかるため、子供達が勝手に施設外に出てしまうことがありません。

さらに、敷地への出入口門扉とガレージにも施錠されており、お子様の安全を二重に担保すると同時に、外部からの不審者等の侵入をも防いでいます。

⑶ 各室のガラス面には飛散防止フィルム

各学習室等の全ガラス面には飛散防止フィルムが貼ってあり、万一人や物の衝突があっても、割れたガラスの飛散による重大な事故を防いでいます。

⑷ 1室に1か所(合計3か所)の非常口

各学習室等それぞれに非常口を設けてあり(合計3か所)、非常時に迷うことなく瞬時に施設外に避難することができます。

⑸ 安全・安心な活動を保障する職員の支援体制

職員は厚生労働省の基準を大きく上回る人数を配置(児童1~2名に1人の職員)し、施設内外における不慮の事故を未然に防ぐ支援体制を整えています。

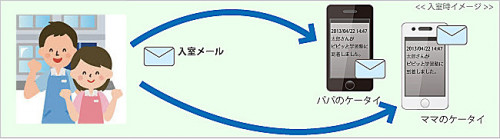

⑹ 到着・出発を保護者の方にメールでお知らせするシステム

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、お子様が施設に到着した時と施設を出発した時に、保護者の方へメールでお知らせするシステムを採用しています。

これにより保護者の方は、無事に施設に到着したかどうかの不安から解放され、併せて帰宅前にご家庭への受け入れの準備ができます。(ご利用は無料です。)

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、将来を見通して学力向上を図るための支援と、障害に応じて障害改善を図るための支援プログラムを、系統性のあるカリキュラムに沿って高度なスキルで実践する責任支援を行います。

さらに、今欧米では一般的である「障害は改善する」という考え方に基づき、アコモデーション(注①)とモディフィケーション(注②)を適切に組み合わせてお子様に最適な支援を行いますので、学力向上と障害改善が図れます。

注①:アコモデーション(accommodation)とは

障害のある子どもが内容を理解したり与えられた課題に取り組んだりするために,学習環境,内容のフォーマット,支援機器等に変更を加えることを指す。

例えば,聴覚障害の子どもに手話通訳をつけること,視覚障害やディスレクシアの子どもにテキストを読み上げるコンピューターを用いること,運動障害,学習障害の子どもたちのテスト時間の延長等。

注②:モディフィケーション(modification)とは

教えている全ての内容を理解することが難しい子どものために,カリキュラムを変えること指す。例えば,通常学級にいる理解がゆっくりしている知的障害のある子どものために,宿題の数を減らしたり,内容を単純化したりすること等。

※ 注①、注②は、国立特別支援教育研究所 齊藤由美子氏「通常のカリキュラムへのアクセスとそこでの向上」より引用。

⑴ お子様の将来を見通した、最適な学力向上・障害改善プログラム

~『Happy プログラム 』~

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』では、全てのお子様の現在の学力を正確に把握してつまずきの原因を分析し、お子様の学習意欲を引き出せる適切な教材を用いて、粘り強くお子様の学力向上を図っていきます。

さらに小学校高学年以上では、個別相談においてお子様と保護者の方のご希望の進路をお伺いし、過去の進路状況から、ご希望の進路を実現するためにどのような学力を身に付ける必要があるのかを分析します。

そしてその上でスケジュールを組み立て、そのために必要な学力向上のための支援を継続します。

一方発達支援に関しては、発達障害に含まれる「自閉症」・「アスペルガー症候群」・「広汎性発達障害」、「注意欠陥・多動性障害」、「学習障害」、そして「知的障害」などの、幅広い障害に対応した発達支援プログラム、スキル、教材、教具をご用意します。

その一例としては、ABA,TEACCHプログラム、ビジョントレーニング、絵カード、KAPLA積み木、SSTボードゲーム等々があり、その他にも数多くの支援プログラムや教材・教具があります。

これによって、学習・運動・感覚・認知・日常生活・コミュニケーション力・自立活動・社会性等について、上記の学力向上と同様に将来の進路を見通し、お子様の潜在能力を引き出すための最適な支援を行います。

⑵ 系統性のある、学力向上・障害改善カリキュラム

~『Happy カリキュラム 』~

上記の学力向上・障害改善プログラムを、系統的・計画的に作成したカリキュラムに沿って実践し、障害の程度や特性、発達年齢に応じた継続的な支援を行います。

この計画性と継続性があるからこそ、見通しと目的を持って意欲的に学習に向かえると同時に、学んだことを少しずつ着実に身に付け、学力を高め定着させることができます。

このことを実現するため、モニタリングや個別支援計画は6カ月ごとに更新しますが、毎日の連絡ノートへの詳しい記載や送迎時の家庭訪問において詳細な支援活動報告を行い、PDCAサイクルによってより機敏で柔軟な支援活動を継続します。

⑶ 全ての活動に「ねらい」を設定して行う、学力向上・障害改善のための活動

~『Happy スタディ 』~

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、子供が変わることができるかどうかは、かかわる大人の側に、子供主体の適切な「ねらい」があるかどうかにかかっていると考えています。

そのため『 Happy スクール 』では、全ての支援活動に必ず適切な「ねらい」を設定し、かつ常に楽しい活動内容を組み合わせることで、お子様の意欲的な活動を促して持てる能力を引き出し、伸ばします。

さらに活動の後、その成果を本人が分かるように説明を加えると同時に、できたことをしっかりと認めて十分に褒め、お子様の自己肯定感を高めていきます。

⑷ ABAやSSTのスキルを駆使した、個別支援と集団支援

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』の代表は、ABA(応用行動分析)(注①)やSST(ソーシャルスキル・トレーニング)(注②)についての経験が豊富です。

これらの手法による個別支援において、お子様の能力を引き出し・伸ばす一方、集団支援の中でコミュニケーション力や社会適応性の向上を図ります。

注①:ABA(Applied Behavior Analysis)とは

この方法を考案したのは、アメリカUCLAのロバース博士(Dr.O.I.Lovaas)です。「応用行動分析」と言い、ある事に対する子供の直後の行動に注目し、適切な行動を増やして(「強化」と言います)適切でない行動を減らす(「消去」と言います)方法です。

すなわち、伸ばしたい行動に対しては「ほめたり、褒美を与えたり」し、反対に押さえたい行動に対しては「褒美を一切与えなかったり、軽い不快を与える」という関わりを、本人の行動の直後にすることを基本とします。

アメリカでは、「自閉症に有効な治療法はない」という常識は過去のものになりつつあり、ABAは44州で保険適用されているほど評価されています。

注②:SST(Social Skills Training)とは

対象となる子供に、コミュニケーション力や社会適応性を育てる方法です。SSTでは、次のようないくつかのステップを踏みながら進めていきます。

⑴ 課題を設定する。

⑵ その課題に関する適切な場面設定(ロールプレイ)をし、バッドモデルを演じる。

⑶ バッドモデルに対する改善点や、より良い行動を考えさせて発表させる。

⑷ 子供の発表をもとにグッドモデルを演じる。

⑸ 子供にもグッドモデルを演じさせる。

⑹ 学んだ事を日常生活に活かせるよう、常時活動の中で課題を持って活動させる。

この方法により、子供は、適切な考え方や行動の仕方を目で見たり実際に行動したりでき、単に大人から言われたり紙の上で学ぶよりも、効果的に適切な行動の仕方を身に付けることができます。

⑸ カルチャー教室&イベント

~『 Happy カルチャー 』~

学校休業日には、理科実験・工作教室・調理実習などの講座を開設する一方、社会見学・ニュースポーツ・昼食マナー学習・季節の行事などのイベントを開催し、楽しい活動を通してお子様の幅広い人格形成を図ります。

もちろん参加費は無料です。ただし、講座やイベントによっては材料費や入場料等の実費が必要となる場合があります。

⑹ 毎日行う、個別・集団支援内容の打ち合わせ

個々のお子様に応じて行う日々の支援内容については、全てのスタッフが理解し、共有しておく必要があります。

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』では、毎日、お子様が登所される前にスタッフ間の打ち合わせを行い、その日に行う個別・集団支援内容と方法を十分吟味し、把握してから支援に臨みます。

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、お子様や保護者の方の悩みや課題を解決するサポート体制を充実させています。

これにより、お子様と保護者の方両方に寄り添い、長期的な視点で一緒になって様々なご負担を軽減するためサポートしますので、安心してお任せいただけます。

⑴ 定期的な個人懇談と、ご要望による送迎時等を利用した家庭訪問

定期的な個人懇談、またはご要望により送迎時等を利用した家庭訪問を実施し、その中で、支援の状況やお子様の成長の様子を報告すると共に、保護者の方とのより親密な情報交流を図ります。

そして、そこでお子様や保護者の方のご要望や悩みを伺い、その結果をその後の個別支援計画作成や日々の支援活動に活かしながら、お子様や保護者の方の課題解決を図っていきます。

⑵ 小児科専門医による発達心理相談等

徒歩2分の近い場所に、「協力医療機関」である発達心理相談(発達障害・ADHDなど)が専門の「アネモネこどもクリニック」があり、発達相談や発達検査のほか、専門の臨床心理士による心理療法、カウンセリングなどの治療を受けられます。

⑶ 年間5回程度実施するペアレントトレーニング

大学の准教授(特別支援教育)によるペアレントトレーニング(参加は無料です。)を年間5~6回程度実施し、保護者の方の子育てに関する力量を高め、同時に悩みの解消を図ります。

⑷ 定期的に実施する子育て講演会

大学の名誉教授(特別支援教育)を招いて、放課後等デイサービス『Happyスクール 』主催の子育てに関する講演会(参加は無料です。)を実施し、保護者の方へのより広い情報提供と、困り事・悩みの解消を図ります。

⑸ 保護者の方のご負担を軽減するオンライン予約システム

保護者の方が各月のご利用予約をするには、ホームページ上の予約システムに簡単入力するだけです。予約変更やキャンセルもオンラインで簡単にできる、オンライン予約システムを採用していますので、負担軽減にお役立ていただけます。(ご利用は無料です。)

放課後等デイサービス『 Happy スクール 』は、お子様の地域社会への参加・包容(インクリュージョン)を進める一方、地域社会の障害に対する理解を深め、地域の専門機関としてお子様が活躍できる共生社会を実現します。

⑴ 保護者の方同士が悩みを共有し合える保護者会

ペアレントトレーニングに参加していただいた後には、保護者の方同士が互いに情報交流を図ることができる保護者会を設け、悩みを共有し合える機会を提供します。

⑵ 学校や関係機関との積極的な情報交換と連携支援

代表には学校や教育機関との幅広い人脈が有りますので、それを活用してお子様の支援に関する情報交換を積極的に行い、お子様の個別支援計画の作成と日常の支援活動に活かします。

⑶ 他の児童との交流や社会見学等による社会参加

地域の他の児童との交流や様々な施設の見学活動などにより、お子様の地域社会への参加・包容(インクリュージョン)を進めると共に、地域社会の障害に対する理解を深め、お子様が活躍できる共生社会を実現します。

放課後等デイサービスへ通わせるメリットについて

発達に気になるところがあるお子様にとって、放課後等デイサービスには通うメリットが多くあります。

学校や家庭だけでは経験できない支援をしてもらえますし、一緒に通う仲間もいます。

放課後等デイサービスでは、お子様が緊張しない程度の小さな集団の中で、お友達と関わる時間があります。

放課後等デイサービスでの指導員とのやりとりの中で、会話の大切さも学んでいきます。

計算や書字など特定の学習がむずかしい…。そんな悩みがあるのなら、放課後等デイサービスで対応してもらえます。

放課後等デイサービスの教室によっては、学校の宿題だけでなく、学習の個別のカリキュラムを用意しているところもあります。

自信がつくと勉強が楽しくなり、自ら学習するようになります。

放課後等デイサービスでは社会性を学んでいけます。例えば集団の中で行動を合わせるなど、集団でのルールを守ること。

放課後等デイサービスには、支援についてに詳しい指導員がいるので、お子様に合った適切な指導をしてもらえます。今後、学校生活や社会に出ていくために大切な学びができるのです。

発達に凹凸があるお子さまは、できないこと、苦手なことがあるため、ご本人がツラい気持ちになることも。自分のことを分かってくれる人たちがいる場所があると、安心できますよね。放課後等デイサービスは、子どもたちにとっての居場所にもなるのです。

お子様だけでなく、保護者の方の時間も非常に大切です。

日ごろから子どもの発達について悩んでいる保護者の方の気持ちを相談できる場所が、放課後等デイサービスです。

子どもを預けている間はプロに任せてゆっくり休むことも大切です。また、放課後等デイサービスは、保護者の方の情報交換の場にもなっています。

放課後等デイサービスは、保護者の方にとっても貴重な場となるでしょう。

放課後等デイサービスには、発育が心配なお子様への接し方について十分熟知しているスタッフがおり、家庭ではできないような、勉強や様々なことを学べるのが大きなメリットです。ただ単に家と学校を往復するだけの毎日では、あまり人と接する機会もありませんよね。

放課後等デイサービスで、学校以外の人と接する機会を作ってあげることにより、お子様のコミュニケーション能力を向上させたり、社会性を身に付けることにも役立ってくれるでしょう。

お子様を放課後等デイサービスに預けておけばその間は保護者の方もゆっくりできますし、お子様も学校や家庭以外にもう一つ居場所ができます。

放課後等デイサービスに通わせ始めたところ、子どもが積極的に人と接せられるようになった、笑顔が増えたなどの声もあるので、ぜひ役立ててみてください。

このように、放課後等デイサービスにはメリットがいっぱいです。

伊丹市・宝塚市の街情報

【行政関連機関】

【市役所】

・伊丹市役所:兵庫県伊丹市千僧1丁目1

・宝塚市役所:兵庫県宝塚市東洋町1丁目1

【警察署・交番】

・【伊丹警察署】:伊丹市千僧1丁目51-2 ・【伊丹警察署 緑ヶ丘交番】:伊丹市緑ケ丘1丁目215-1・【伊丹警察署 南本町交番】:伊丹市南本町4丁目1-12・【伊丹警察署 荒牧交番】:伊丹市北野1丁目13・【伊丹警察署 新伊丹交番】:伊丹市鈴原町1丁目25-1・【伊丹警察署 阪急駅前交番】:伊丹市西台1丁目1-1・【伊丹警察署 稲野交番】:伊丹市稲野町6丁目95・【伊丹警察署 伊丹駅前交番】:伊丹市伊丹1丁目15-22・【伊丹警察署 野間交番】:伊丹市野間8丁目1-28・【伊丹警察署 神津交番】:伊丹市森本2丁目144・【伊丹警察署 昆陽交番】:伊丹市昆陽4丁目2・【伊丹警察署 昆陽ノ里交番】:伊丹市山田6丁目9-39・【伊丹警察署 中野交番】:伊丹市西野1丁目56・【伊丹警察署 北村交番】:伊丹市北園3丁目21-4・【伊丹警察署 空港警備派出所】:伊丹市小阪田大坂国際空港内

・【宝塚警察署】:宝塚市旭町1丁目2-30 ・【宝塚警察署 宝塚南口交番】:宝塚市湯本町1丁目7・【宝塚警察署 宝塚駅前交番】:宝塚市栄町2丁目8-1・【宝塚警察署 逆瀬川交番】:宝塚市中洲1丁目11-1・【宝塚警察署 武庫川交番】:宝塚市美幸町1丁目37・【宝塚警察署 小浜交番】:宝塚市小浜5丁目7-13・【宝塚警察署 安倉交番】:宝塚市安倉南1丁目17-10・【宝塚警察署 山本交番】:宝塚市山本東2丁目8-19・【宝塚警察署 小林交番】:宝塚市小林2丁目6-22・【宝塚警察署 仁川交番】:宝塚市鹿塩2丁目13-38・【宝塚警察署 清荒神交番】:宝塚市清荒神1丁目2-20・【宝塚警察署 中山台交番】:宝塚市五月台2丁目2-8・【宝塚警察署 つつじヶ丘交番】:宝塚市花屋敷つつじヶ丘4丁目1・【宝塚警察署 西山交番】:宝塚市野上6丁目5-9・【宝塚警察署 大野原駐在所】:宝塚市大野原南宮2丁目1

【消防署】

・【伊丹市西消防署】:伊丹市昆陽1丁目1-1・【伊丹市東消防署】:伊丹市北本町2丁目133

・【宝塚市西消防署】:宝塚市伊孑志3丁目14-61・【宝塚市東消防署】:宝塚市山本南2丁目5-1・【宝塚市西消防署栄町出張所】:宝塚市栄町2丁目3-2

【災害時避難場所】

・【伊丹市避難場所】

・【当田藤ノ木センター】:伊丹市藤ノ木3丁目5-1・【瑞ケ丘公園】:伊丹市瑞ケ丘1丁目・【くすのきセンター】:伊丹市北本町1丁目302・【三菱総合グラウンド】:伊丹市若菱町5丁目・【荒牧バラ公園】:伊丹市荒牧6丁目5・【西桑津公園】:伊丹市桑津3丁目1・【ローラースケート場】:伊丹市北伊丹8丁目230-1・【十六名公園】:伊丹市西野1丁目・【スワンホール】:伊丹市昆陽池2丁目1・【猪名川河川敷緑地 第3・4運動公園】:伊丹市東桑津池田川筋地先・【北伊丹第2公園】:伊丹市北伊丹4丁目71・【下河原緑地】:伊丹市下河原3丁目・【笹原公園】:伊丹市車塚1丁目32-1・【天神川団地】:伊丹市中野西1丁目・【猪名川河川敷緑地 いこいの広場】:伊丹市森本・【稲野公園】:伊丹市稲野町2丁目3-2・【昆陽南公園】:伊丹市山田1丁目6・【ひかり保育園】:伊丹市堀池3丁目7-26・【野間団地】:伊丹市野間北4丁目・【西中学校】:伊丹市昆陽東4丁目2

・【宝塚市避難場所】

・【仁川小学校】:宝塚市仁川宮西町1-25・【良元小学校】:宝塚市小林5丁目2-42・【末成小学校】:宝塚市末成町1-1・【光明小学校】:宝塚市光明町8-40・【高司小学校】:宝塚市高司4丁目 4-55・【宝塚第一中学校】:宝塚市仁川うぐいす台1-1・【高司中学校】:宝塚市高司2丁目3-1・【宝塚第一小学校】:宝塚市野上1丁目3-35・【西山小学校】:宝塚市野上6丁目2-1・【逆瀬台小学校】:宝塚市逆瀬台6丁目1-1・【末広小学校】:宝塚市末広町3-1・【宝梅中学校】:宝塚市宝梅3丁目4-20・【光ガ丘中学校】:宝塚市光ガ丘2丁目15-1・【県立宝塚高等学校】:宝塚市逆瀬台2丁目2-1・【県立宝塚西高等学校】:宝塚市ゆずり葉台1丁目1-1・【宝塚小学校】:宝塚市川面1丁目7-34・【売布小学校】:宝塚市売布ガ丘1-20・【すみれガ丘小学校】:宝塚市すみれガ丘1丁目5-1・【御殿山中学校】:宝塚市御殿山1丁目3-1・【県立宝塚北高等学校】:宝塚市すみれガ丘4丁目1-1・【小浜小学校】:宝塚市小浜4丁目7-10・【安倉小学校】:宝塚市安倉中6丁目1-1・【美座小学校】:宝塚市美座2丁目6-1・【安倉北小学校】:宝塚市安倉北5丁目1-1・【宝塚中学校】:宝塚市美座1丁目1-20・【安倉中学校】:宝塚市安倉中6丁目3-1・【スポーツセンター】:宝塚市小浜1丁目1-11・【長尾小学校】:宝塚市山本東1丁目10-10・【長尾南小学校】:宝塚市山本南2丁目10-1・【丸橋小学校】:宝塚市山本丸橋4丁目13-1・【長尾中学校】:宝塚市長尾町7-1・【南ひばりガ丘中学校】:宝塚市南ひばりガ丘2丁目7-1・【中山台小学校】:宝塚市中山桜台4丁目25-1・【山手台小学校】:宝塚市山手台西3丁目1-1・【長尾台小学校】:宝塚市長尾台1丁目1-1・【中山五月台中学校】:宝塚市中山五月台4丁目20-1・【山手台中学校】:宝塚市山手台西1丁目4番1号・【県立宝塚東高等学校】:宝塚市中山五月台1丁目12-1・【雲雀丘学園】:宝塚市雲雀丘4丁目2-1・【西谷小学校】:宝塚市大原野字石保34-1・【西谷中学校】:宝塚市大原野字石保46

【図書館】

・【伊丹市図書館】

・【大手前大学 大手前短期大学図書館】:伊丹市稲野町2丁目2-2・【伊丹市立図書館南分館】:伊丹市南野2丁目3-25・【伊丹市立図書館】:伊丹市宮ノ前3丁目7-4・【伊丹市立図書館北分館】:伊丹市北野4丁目30・【伊丹市立図書館西分室】:伊丹市池尻4丁目1-1・【伊丹市立図書館神津分室】:伊丹市桑津3丁目1-36

・【宝塚市図書館】

・【宝塚市立中央図書館】:宝塚市清荒神1丁目2-18・【宝塚市立西図書館】:宝塚市小林2丁目7-30・【宝塚市立図書館中山台分室】:宝塚市中山桜台5丁目15-2・【宝塚市立図書館山本南分室】:宝塚市山本南2丁目5-2・【宝塚市立図書館小浜・安倉分室】:宝塚市小浜1丁目2-1